|

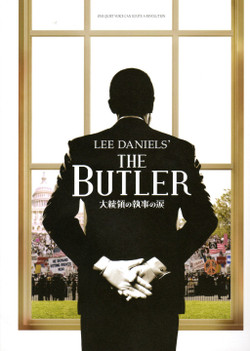

■大統領の執事の涙 LEE DANIEL’S THE BUTLER

| ||

スト−リ−アメリカ南部の綿花農園で働くセシルは幼いながら父とともに綿花畑で働いていた。ある日、母(マライア・キャリー)が農園主の息子に連れられて小屋に入っていくのを見る。出てきた母は荒れ狂い泣いていた。暴行されたのだ。このことがもとで父は農場主に殺され、セシルは農園を脱出して放浪し、やがてメイナード(クラレンス・ウィリアムズ三世)に拾われ、ホテルのボーイとして働き始める。そこで教えられたのは「見ざる、聞かざる、で白人に給仕しろ」ということだった。その言葉に忠実に、勤勉に働いたセシル(フォレスト・ウィテカー)は、ある人物の目に留まりスカウトされる。新しい職場はホワイトハウス。彼はそこで大統領の執事として、アイゼンハワーからレーガンまで、7人の大統領に仕えることになる。 | ||

レビュー この邦題、そして黒人ながら大統領の執事を務めた、というストーリー紹介を見れば、誰だって黒人のシンデレラ・ストーリー(主人公は男性だけど)なのかな、最後は泣ける、ヒューマンドラマなのかな、と思うだろう。私もそう思って、軽い気持ちでDVDをレンタルした。見始めてからも、途中まではそう思っていた。だけど、全然そんなレベルの作品ではなかったのだ。なぜ、この作品がアカデミー賞ではなかったのだろう。

| ||